【愛犬とおでかけ】仏教の学問と修行の道場として幾多の名僧・高僧を輩出した比叡山延暦寺を散歩する

比叡山延暦寺は、延暦7年(788年)に伝教大師最澄が開創した、1,200年以上の歴史を持つ天台宗の総本山です。

日本の仏教における学問と修行の道場として、法然・親鸞などの各宗各派の名僧・高僧を多数輩出し、日本仏教の母山と呼ばれています。さらにその歴史と伝統は世界的にも高い評価を受け、平成6年(1994年)にはユネスコ世界文化遺産にも登録されました。今回はこの天空の聖地、比叡山延暦寺を訪れてみました。

延暦寺山内では、リードに繋いだ愛犬と一緒に参詣することが可能です。但し、お堂などの宗教施設には入場できません。全山が神聖な場所ですので、必ずルール・マナーを守った上で他の参拝者のご迷惑とならないようご注意ください。

比叡山は大きく三塔の地域に分けられ、これらを総称として比叡山延暦寺といいます。今回取材したのは、このうち東塔(とうどう)と呼ばれる場所で、総本堂の根本中堂や大講堂など重要な堂塔が集まっている地域です。

大講堂

延暦寺バスセンター近くの参拝受付から境内に入り、少し坂を登った先にあるのが、大講堂(国指定重要文化財)です。

824年に創建された後、何度も焼失・復興を繰り返しており、現在の建物は昭和39年(1964年)に山麓の坂本の讃仏堂を移築したものです。大講堂内部には本尊である大日如来に加え、比叡山で修行した法然・親鸞など、各宗派の宗祖の木像が祀られています。

根本中堂

延暦寺の総本堂である根本中堂(建物は国宝、回廊は国指定重要文化財)は、最澄が延暦7年(788)に創建した一乗止観院(いちじょうしかんいん)が元であり、その後何回も災害に遭いましたが、復興を繰り返し、その都度規模を拡大しています。現在の建物は徳川家光公の命で寛永19年(1642年)に竣工したものですが、平成28年(2016年)より「平成の大改修」として60年ぶりの改修を実施されています。

現在も工事中ではありますが、堂内の参拝は可能(愛犬と同伴は不可)で、千二百年間灯り続けている「不滅の法灯」も拝むことができました。その灯の影はかすかに揺らぎながら、ご本尊の前で静かに周りを照らし続けています。

根本中堂前の石段です。この石段を登った先には、延暦寺の山門にあたる文殊楼があります。

文殊楼

文殊楼は、慈覚大師円仁が中国五台山の文殊菩薩を勧請して貞観8年(866年)に創建されました。坂本から延暦寺への表参道である東坂を登った東塔の入り口に建ち、道場であるとともに延暦寺の総門としての性格を持つとされています。上層に文殊菩薩像を本尊としてお祀りされていて、学芸上達や入試合格を祈願する人達の参拝が続いているとのことです。

なお、現在の建物は、寛文8年(1668年)の火災後に再建されたものです。

正面に向かって右側の石段下からの文殊楼の眺めです。

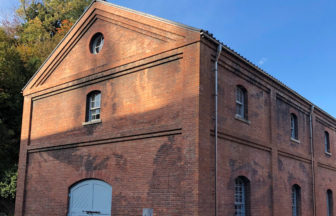

戒檀院

戒壇とは、戒律を授ける(授戒)ための場所で、仏の道に進む決意をした天台宗の僧侶は、この戒壇院で「戒」を授かり正式な僧として認められます。延暦寺に戒壇の勅許があったのは、最澄の没後7日目の弘仁13年(822年)のこと。その後、天長5年(828年)に初代天台座主・義真によって戒壇院が創建されました。内陣には、釈迦如来、文殊菩薩、弥勒菩薩が安置され、年に一度「授戒会」が行われます。

現在の建物は延宝6年(1678年)に再建されたものです(国指定重要文化財)。

愛犬と共に

冒頭でもお伝えしたように、延暦寺山内は愛犬と一緒に参詣することが可能です。この日も写真の方々の他に、もう1組の愛犬家グループを見かけました。

比叡山頂へ

せっかく比叡山に来ましたので、眺めのいい山頂(標高840m)まで足を伸ばしてみました。延暦寺バスセンターから山頂までは、山内シャトルバスに乗車して6~7分で到着です。展望台からは眼下に琵琶湖と大津の町並みを一望することができます。

山頂には「ガーデンミュージアム比叡」という庭園施設があり、園内では季節の花々やハーブが咲き匂い、モネ、ルノワール、ゴッホなどの絵画が陶板で再現され屋外展示されています。なお、同施設内では愛犬同伴の場合は必ずケージに入れてくださいとのことでした。

比叡山延暦寺の長い歴史と仏教の伝統が培った神聖な空間、また山頂からの雄大な眺めはいかがだったでしょうか。

京のシッポでは、今後も愛犬と一緒に散歩できる、素敵な場所や面白いスポットを紹介してまいります。次回の記事もどうかお楽しみに!

| 延暦寺(根本中堂):滋賀県大津市坂本本町 |

| 最寄駅:延暦寺バスセンター 徒歩約3分(約210m) 延暦寺バスセンターへは、京都駅(京阪バス)、三条京阪駅(京阪バス)、出町柳駅(京都バス)、堅田駅西口(江若交通)の各駅からバスが運行されています。 |